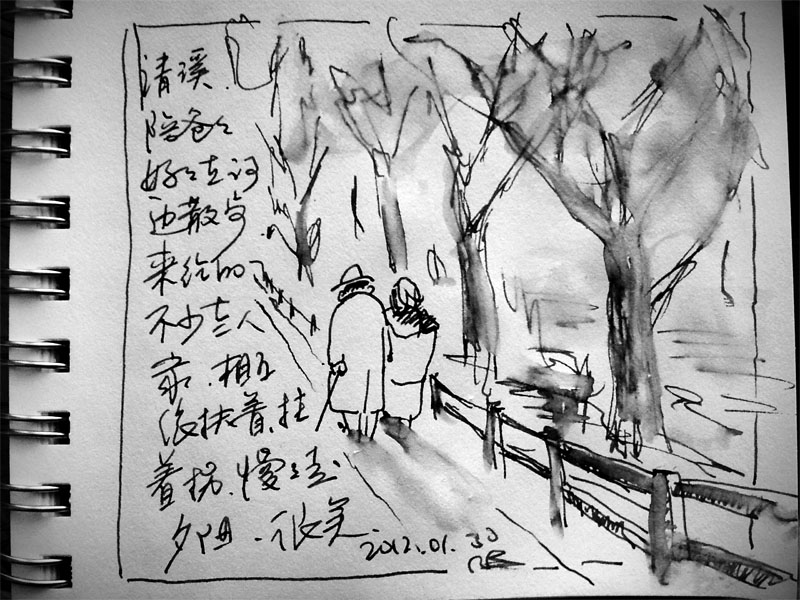

#鸟人涂鸦# 城南旧事之公园

新年开始,越来越喜欢和父母耗在一起,吃妈妈做的中饭,天好些就陪他们去附近的公园里,牵着他们的手溜达。

公园白天人挺多,各个年龄阶层都有。托儿所的老师带着一串小萝卜头,拉着后襟,摇摇摆摆;高中生少年意气风发,无限的朝气。更多的是老人,挽着胳膊,拄着拐棍,走得从容不迫。冬天的整个下午都是夕阳,照着他们银白的发,像是一个刚刚开始,且永远都说不完的故事。

妈妈爱水,喜欢从河边的大石头上蹦下去,坐那儿听水的声音。现在我必须揪着依然爱逞能的她,生怕一时头晕摔倒。她会说小时候在四川的河里游泳,洗床单,会说:“那时候,我们去河边,把床单洗了,用木棍捶,然后散在河面上,自己脱了衣服,里面就是游泳衣,直接跳下去拉着床单游泳。游一会儿床单就漂洗干净了,铺在大石头上晒。我知道河里的每一个坑,因为有一次踩空了,脚够不着河底,吓得半死。”

老爸不爱说话,却喜欢拍照,什么都拍,从横过天空的云彩到横过云彩的树枝。总是落在后面,我就必须揪住走得飞快的妈妈让她停步等老爸。

我小时候,他们也爱逛公园,也爱在公园里拍照。那时候去得最多的是人民公园,长风公园,和中山公园。这几个公园都还在,但似乎都淹没在上海迈进21世纪后的大手笔建筑和城市改造,想找些记忆,真的很难。

长风公园在师大后门,有一个挖湖堆起的铁壁山。那时候觉得超级高大,登山是件很庄严的举动。现在想,那土包子,估计成年人几步就能上到山顶,还比不过此刻家后的绿山最小的山丘。长风公园里挖出来的那个湖叫银锄湖,最好玩的是可以租船划。按小时算,快到时间了就慢慢滑过去,但拒不靠岸。于是等着上船的游客就开始用上海话叽叽歪歪的咒骂着,管船的工人拿一个有钩子的长竹篙,被他搭住了船帮或者船头,就只能乖乖靠岸投降了。现在也喜欢和爸爸妈妈一起去坐船,邮轮自然舒服,但更喜欢的是在科罗拉多河的源头,那里有科罗拉多湖上第一道水坝拦河而成的湖,Grand Lake。在那里可以租条用来钓鱼的Pontoon,两个大浮筒上一个平台,加个蓬和发动机,就可以开着满湖面漂,带上点饮料和中饭,一漂就是大半天。

人民公园在市中心,现在完全免费开放,靠南京路的门口有星巴克和地铁站,最后一次路过,里面正开招亲市场,一溜老头老太,每人面前放个牌子,写着自己孩子的条件和要求,相互张望聊天,颇有点搞笑,更好像是老人们自己的解闷聚会。出国后就极少有机会再和父母一起同在上海,也再没一起去过人民公园。最后在那里拍的全家福是1974年,父母都比我现在年轻,很庄严地站着。我的脑袋是个完美的球,安在鼓鼓的棉袄上,笑得后无来者的灿烂。

中山公园曾是儿时最重要的中转站,从师大门口坐67路开到那里,换20路就可以去外滩和南京路。上大学时,则是在那里换21路去虹口公园,再转车去复旦校园 (不知道为什么,我永远不记得去复旦的车是几路)。中山公园于孩子时候的我更是回家的一条路,在20路车站买个1毛钱的鲜肉大包,穿过去后面就是苏州河畔,沿河走,闻臭哄哄的河水。趴在河堤就能看见里面的驳船。

前一次回去,从南京路坐地铁到了中山公园,上到地面,无论如何找不到我认识的任何地标。只能无奈地问路,才辨清了苏州河的方向。肉包子自然是没有了,却想起孩子时候爸爸背着个黄绿色的帆布挎包带我们从这里走过的情景。走到河边,看到最后几栋小时候时就存在的破房子,已经被拆到最后一堵墙。河水似乎不臭了,但孩子时的那些快乐时光,也不见了。

东拉西扯地和爸爸妈妈聊着这些,在夕阳里慢慢走。他们会担心,儿子需要处理照片,需要写稿子。我曾经确实总好像有做不完的这些事情,现在也依然做不完,写不完,但所有的照片,所有的文章,都可以等着的。我更喜欢陪他们散步,这种感觉,比发表了一万篇稿子,都好一万倍。