城南旧事:我的第二辆美国车

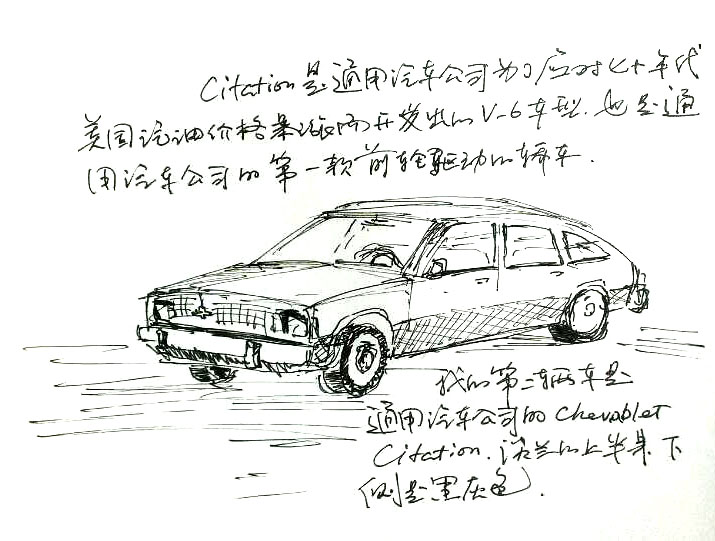

我的第二辆车也是我拥有过的最重要的车。车自然也不是什么好车,1980年版的Chevrolet Citation, 淡蓝银灰的颜色。那车是通用汽车公司最早的前轮驱动车,在底特律的冬天尤其适用。我的Citation陪着我,渡过了读博的四年时光。

我记不起来第二次车祸的具体内容了,但肯定和第一次闯祸间距不远,情况似乎不特别严重,至少错误不全在我。年轻气盛,出了问题喜欢把责任放在自己之外的任何地方,稍有熟练,就会觉得不可一世。第一次,第二次车祸莫不如此。其实反思,责任不完全在自己的事故,许多还是因为自己的经验不足才破坏了法律之上的社会行为规则而导致。比如高速公路上的因为自己的错误判断而急刹车导致追尾,法律上全责在后车,但事实上你才是真正的罪魁祸首。

第三次车祸的责任无法推卸。我记得很清楚,事故发生在八里大街(8 Mile Road)上,那是底特律最乱的一条路,是市中心和郊区的分界线,相当我们的城乡结合部,谁都不愿意管,于是各种各种的问题各种各种。既然没人管,既然乱七八糟,房地产价格也就烂到可想而知,贪便宜且不怕死的亚洲人就会进入。当时底特律为数不多的几家亚洲超市之一就在那条路上。

我从店里买好东西出来,依然的踌躇满志,不需要人接送,自己开车上班放学,自己开车去购物,颇有些人车一体的自在,美国生活不就是这样的吗?错!

从店门口左转上主路,只看了左侧没有车,右侧只用眼角扫了一下,就一脚油门冲了出去。进入主路的那个瞬间,我看见了那辆从右侧快速冲来的车,停车那就是撞击活靶,加速,想避让,晚了。

“咣当”,车的右后侧中招,世界末日再次来临。

这次撞我的是一辆黑人大哥开的大破车,我的Citation 车身瘪了一大块,但无碍驾驶;黑人大哥的车保险杠撞上的我,几乎好发无损。怕保险公司会飞快地将出事率如此之高的我踢出去,只能求黑大哥高抬贵手私了,黑兄毫不犹豫地答应了 (我现在想,也许他连保险可能都没买,比我更怕警察)。忘记给了他多少钱,反正那个月的饭钱肯定受到了严重威胁。回到办公室,告诉导师“我又撞车了”。导师看着我,缓缓摇头:“陈,陈,陈,陈,陈。。。。” (听美国人说陈,就好象说“钱,钱,钱,钱,钱。。。。”。

那是我最后一次因为自己的冒失出车祸。事不过三,认真总结了几次的教训,认真复习了交规,认真反省后自然也还找到一条客观理由:我视力不好,双眼不能同时聚焦,开车不戴眼镜,就无法看清路况,也无法准确判断距离。。 总而言之,去配了眼镜,开车的速度显著降低,和前车的距离显著加大。

敲着自己的木鱼脑袋(这是西方鬼子避邪的手势)说,从那次车祸后,26年,我保持了一本全清的驾驶记录(当然,这包括走法律程序排除自己责任)。

我开着CITATION上下班,我开着CITATION带朋友出去兜风,我开着CITATION买回了这辈子真正属于我的第一台相机,我开着CITATION到处去拍照。

比我晚到美国的媳妇第一次坐我开的车,就是这辆CITATION。她在我的大呼小叫中,在CITATION上学会了开车,在我第三次撞车的地方几乎发生过一次同样的事故。

CITATION很快变老,底特律的冬天路面撒盐,车身烂破是小事,那辆车后来机械故障很多,最大的两个问题是水箱的漏水和方向盘液压的单侧失灵。

液压问题有点搞笑,右转液压良好,操作非常顺利,左转则必须用很大的力气掰方向盘,我压根没想过要去把这个问题修好,因为脚后跟都明白我当时不可能有这笔钱。这个左右不对称的驾驶和随之而来的方向盘空档巨大(左右可以晃半天,车都没反应)的一个良好副产物,是训练了一把什么破车我都敢开的车技。另外一个产物是自欺欺人地相信这车没人会偷,因为偷了也开不远 (其实我那时还暗自祈祷,希望有人偷,因为吸取了第一辆车的教训,之后我买的车,基本都会上全保险)。

第二个问题其实比液压要简单得多:水箱漏水。修车铺说,90美元,可以给修好。那时候我正被撞毁第一辆和赔钱私了第三次事故的财政压力痛苦,90美元,那可是当年的700多人民币,我离开中国时一年的工资!我那时候最好的兄弟叫小于,除了我去底特律上班,我们俩几乎形影不离。小于是个绝对的神人,他的故事必须另外写一篇文字。

我们反复论证了90美元是否必须花后,决定了我们的解决方法。车里多了几个空牛奶桶,每次出发前,我把那些桶装满水,灌进水箱,然后赶紧出发,等到目的地,水还没有完全漏完,回程的时候照原样再来一次。

别人每周加油,我每天加水,一个冬天,就这样度过。到了开春,漏水的速度越发厉害,早晨加的水在30英里行程后所剩无几。为了不烧毁发动机,最后只能咬牙掏钱把车修好。付钱,开车,忽然明白一个冬天的折腾和痛苦完全是没有意义的折腾。这让我又明白一个道理,必须要做的事情,赶早做了,给自己少很多很多的麻烦。

CITATION是我们的搬家车,从学校搬家去底特律最破的公寓大楼,然后搬进同样恐怖的街区里老比尔家的房子,然后搬进了学校里为有家眷的研究生提供的公寓,然后从那里搬家进来我们自己的第一栋小小的房子,属于自己的家。

最后,是一个小黑人兄弟通过我在报上登的分类广告买走了CITATION。双方同意的价格好像是900美元,他先付了点定金,然后答应每个月追付100,他说得很诚恳,说他会开着这车去上班,去挣钱,一定会按时付账。我相信了他,但他开车离开时,第一个转弯后,一脚油门到底,车轮下冒出摩擦的青烟,让我非常非常地心痛。三个月后,他不再付款,我写信威胁他要去法院告他,又来了一张支票,是他母亲写的。之后,无论我怎么威胁,再没见到一分钱。再之后,日子繁忙,直到此刻写下这些文字,我忘记还有一个黑兄弟欠了我半辆CITATION。