早晨忽然一阵按捺不住的奇怪感觉,抓起电话拨打他的手机,空号。心里一阵发紧,上FACEBOOK,看见的是这样一段话:Ed passed this morning into pure spirit. I will miss his physical presence but continue to enjoy his soul and our friendship. Much love to him and Pam, Ed’s true love and soulmate. 时间是3月18日,10天前。

Ed 走了,我的好朋友,我很大意义上的人生里程碑Ed,走了。

两个月前,在暗房里,忽然接到有些日子没联系的艾德打来的电话。语气很低,问我最近去哪儿旅行了,一切都好吗,还拍胶卷吗。然后他告诉我,去看病,医生诊断结果出来了,肺癌晚期,最多还有半年。我楞在当场,刚刚告别了我25年的朋友和导师,忽然又接到这个电话,完全不知道说什么。艾德接着他的话: “不需要说什么,我都已经准备好了。可惜,不能和你一起走我们的亚马逊了。医生说,快开始给我打吗啡镇静,我不想等脑子糊涂的时候忘记和你告别。所以,我的朋友,别了。”说完这句话,他就挂了电话。这是我们最后一次对话。之后,我没有勇气去拨通他的电话,直到这一切都已经太晚。

认识艾德是1996年初,我们是标准的网友,因为一个摄影BBS而认识,从摄影聊天室里的群聊,渐渐变成我们两人的单独对话。我们聊摄影,聊我们走过的路,去过的地方,人生经历。艾德是一个越战老兵,他给我讲越战时的故事,1968年初春季攻势里,他驻防在西贡,是和北越士兵直接交战的第一批士兵。战友的死,思索战争的所谓正义和道德,让战后的艾德一度沉沦。他告诉我,一本名为幻觉 (Illusions)的书让他从困惑中明白过来。他把他的那本Illusions寄给了我,毫不夸张地说,这本书在之后的这些年里,几乎就是我思维的导向,和艾德的对话,更是在这个基础上升华到进入新境界的引领。

You are led through your lifetime by the inner learning creature, the playful spiritual being that is your real self. Don’t turn away from possible futures before you’re certain you don’t have anything to learn from them. You’re always free to change your mind and choose a different future, or a different past.

这些对话,让我渐渐学会面对人生,无论是常规认可的道路,还是自己歪歪扭扭走过的曲径。学会了解自己,学会理解他人,学会勇敢,学会安静,学会选择,学会放弃,学会认真,也学会不再执着。

The simplest questions are the most profound.

Where were you born?

Where is your home?

Where are you going?

What are you doing?

Think about these once in awhile, and watch your answers change.

每次通电话,艾德都会半调侃也半认真地问一遍这些简单的问题。它帮助我们在繁忙的工作和漫长的旅途里找回自己,归零,重新开始。艾德知道我热爱他也同样热爱的这本书,也告诉我,学会分享,把自己看完的这本书传递给或许能从阅读中找回些自己的朋友。不记得已经送出去过多少本。最后一次回国,把手里的这本Illusions又带给了朋友。从中国回来,又出发去西班牙。临行前,又给自己定了一本。命运是件无法让人琢磨的事情,琢磨也没有任何意义。昨晚收到的包裹,早晨就得知了艾德去世的消息。

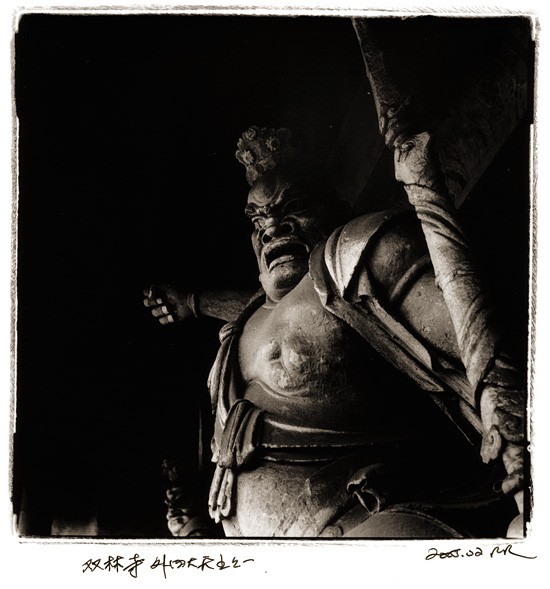

艾德曾和我相约,一起去买条木船,漂流亚马逊。这个雄伟的计划因为他的健康情况一再推迟,也是我们每次对话必须的一个部分:他看中了一条船,30尺,正好够两个人的装备和野营,也能抵挡一下亚马逊里那些神秘的大鱼忽然撞击。。。有一天,我还是会去亚马逊,那条梦中的大河。艾德,我们依然会一起顺流而下,一路拍照,用我们都热爱的胶卷。

曾经翻译过Illusions中的一个小故事,就让我把它献给艾德,作为一个朋友,一个学生永远的纪念。

“ 很久以前, 有群小精灵住在一条清澈大河河底。不论它们的年纪,贫富和好坏,河水都日夜静静地冲刷着它们。清澈的河水只懂得自己,也只按照自己的方式行事。

每个小精灵都用自己的方法抓紧河底的石头和树枝。紧抓不放,抵抗水流的冲击, 是每个小精灵从小就学会的本能,是它们生活中密不可分得一个部分。

但有一个小精灵终于忍受不住了:“我抓够了。 也许我看不到将会发生什么, 但我想象水流知道她去向何方。 我要放手了,要让水流带我去她去的任何地方。 这么在河底抓着, 早晚我会因为枯燥乏味而死去。”

其他的精灵开始笑话它“你这个傻瓜! 放手把, 那让你崇拜的水流会让你翻滚着撞上河里的每一块石头。 你会比因为枯燥乏味死得还快”

小精灵没有听从夥伴们的劝告。 它深吸一口气,然后送开了手。立刻, 水流冲击着它翻滚着撞击着石头。可已经放手了的小精灵无论如何不肯再去抓住什么东西。 很快,水流把它带离了河底,它不再撞上石头,不再受伤。

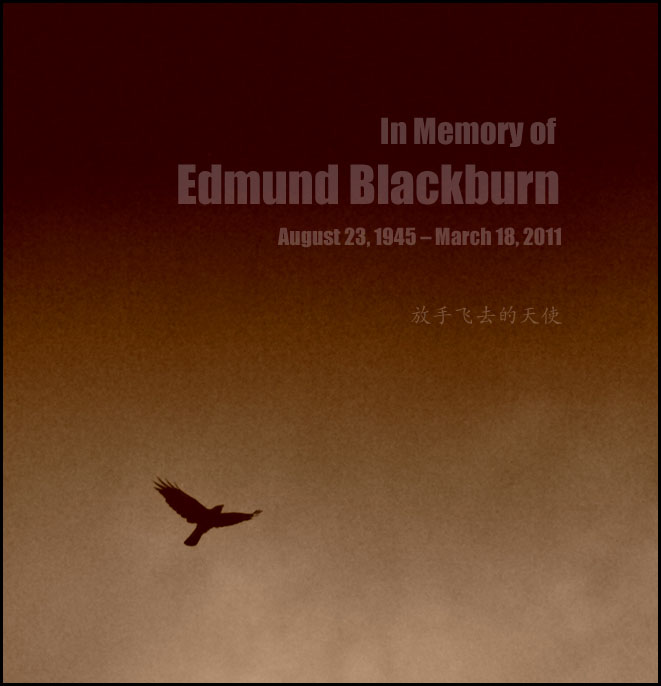

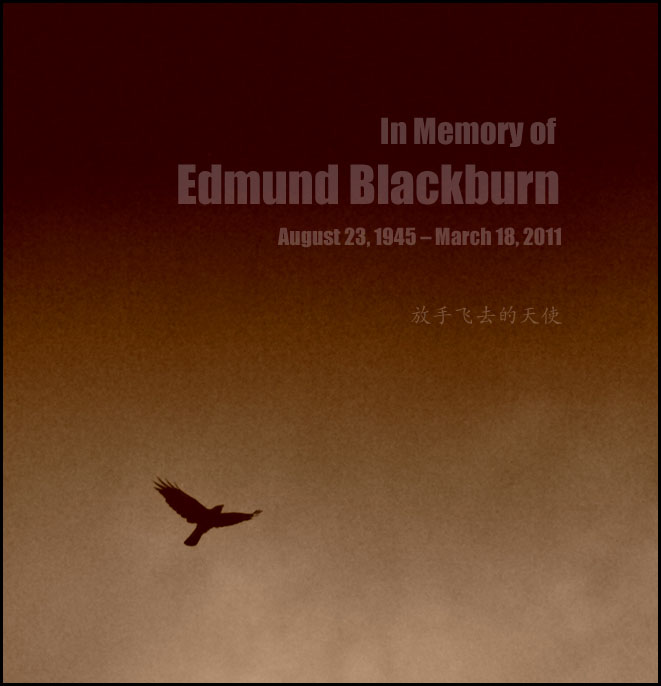

在下游, 从来没见过它的小精灵们惊叫着:“看啊, 奇迹! 一个和我们一样的小精灵在飞翔。 天使阿, 请来解救我们。”

在水流中游动的小精灵说:“我和你们完全一样,不是什么天使。只要我们敢放开手,河水会带着我们游向自由的。 我们的命运该是旅行, 是这样的探索。”

可河底的小精灵们把手抓得更紧,更大声地哭喊着求它来解救它们。 当它们再睁眼看时,那小精灵已经消失得无影无踪。 河底的小精灵们能做的,是开始传说那曾经走过的救世天使的故事。 ”

艾德,你就是那已经放手的天使。你已经得到了你的自由,飞好,我的朋友。